火星南部的第勒纳台地(Tyrrhena Terra)区域因其复杂的地质演化历史和丰富的早期水蚀变记录,成为研究火星早期水活动和宜居性的理想窗口。中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)研究人员联合国内外相关学者系统分析了第勒纳区域含水矿物的分布特征,首次揭示了该区域表面“源到汇”的地质过程,发现火星早期历史中可能存在多个时期持续时间较长的水蚀变过程,为理解火星早期水环境演化提供了重要新证据。

1. 丰富的含水矿物“宝库”

火星快车(Mars Express)的OMEGA光谱仪和火星侦察轨道器(Mars Reconnaissance Orbiter)的CRISM光谱仪已在第勒纳台地探测到了大量水岩相互作用的产物——含水矿物,发现其为火星含水矿物种类最为丰富的区域之一。这些矿物的分布与地表密布的撞击坑密切相关,撞击事件将地下深层的含水矿物挖掘至地表,是含水矿物出露的主要原因。然而,该区域除了受到撞击作用的强烈改造外,还保留了丰富的地表水活动痕迹,如冲积扇和峡谷网络等水成地貌。这些水活动对含水矿物成因的影响机制此前缺乏系统研究。

2. 系统性分析揭示矿物分布规律

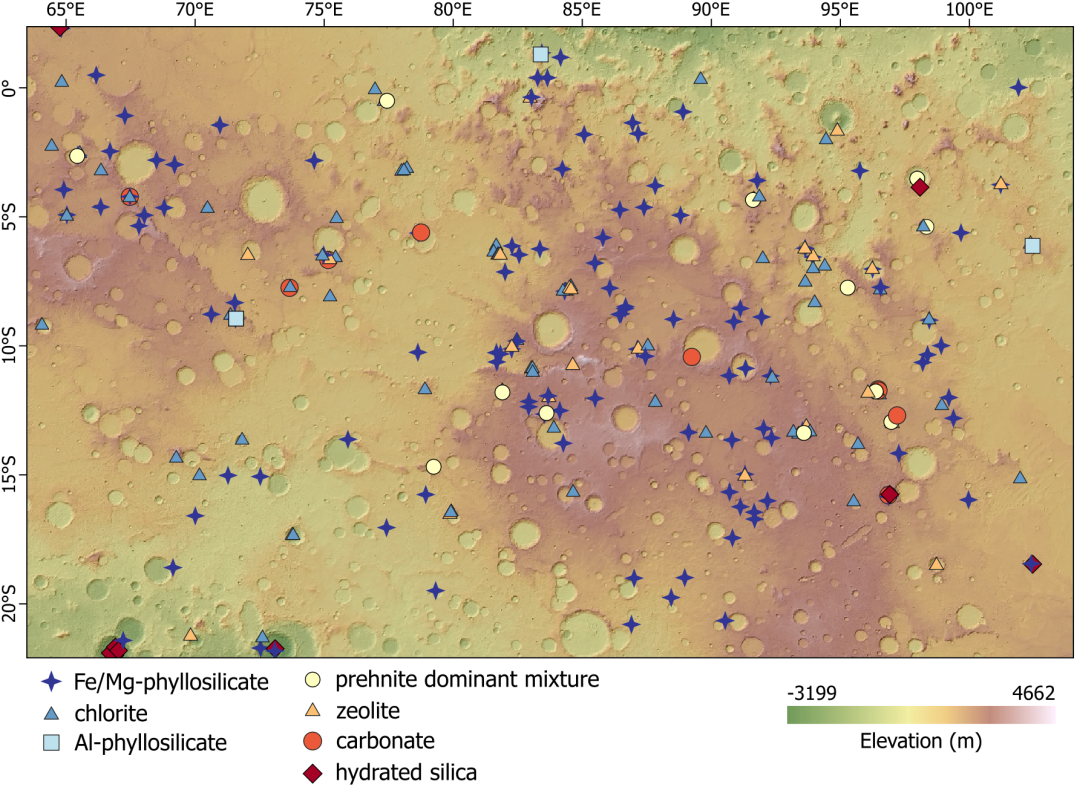

研究团队全面分析了第勒纳台地现有的CRISM高光谱数据,识别出包括铁镁层状硅酸盐、绿泥石、铝层状硅酸盐、葡萄石、沸石、水合二氧化硅、碳酸盐在内的252处含水矿物露头(图1)。其中244处分布于144个撞击坑的不同区域,另有8处位于远离撞击坑的位置。

图1 第勒纳台地的含水矿物识别结果。

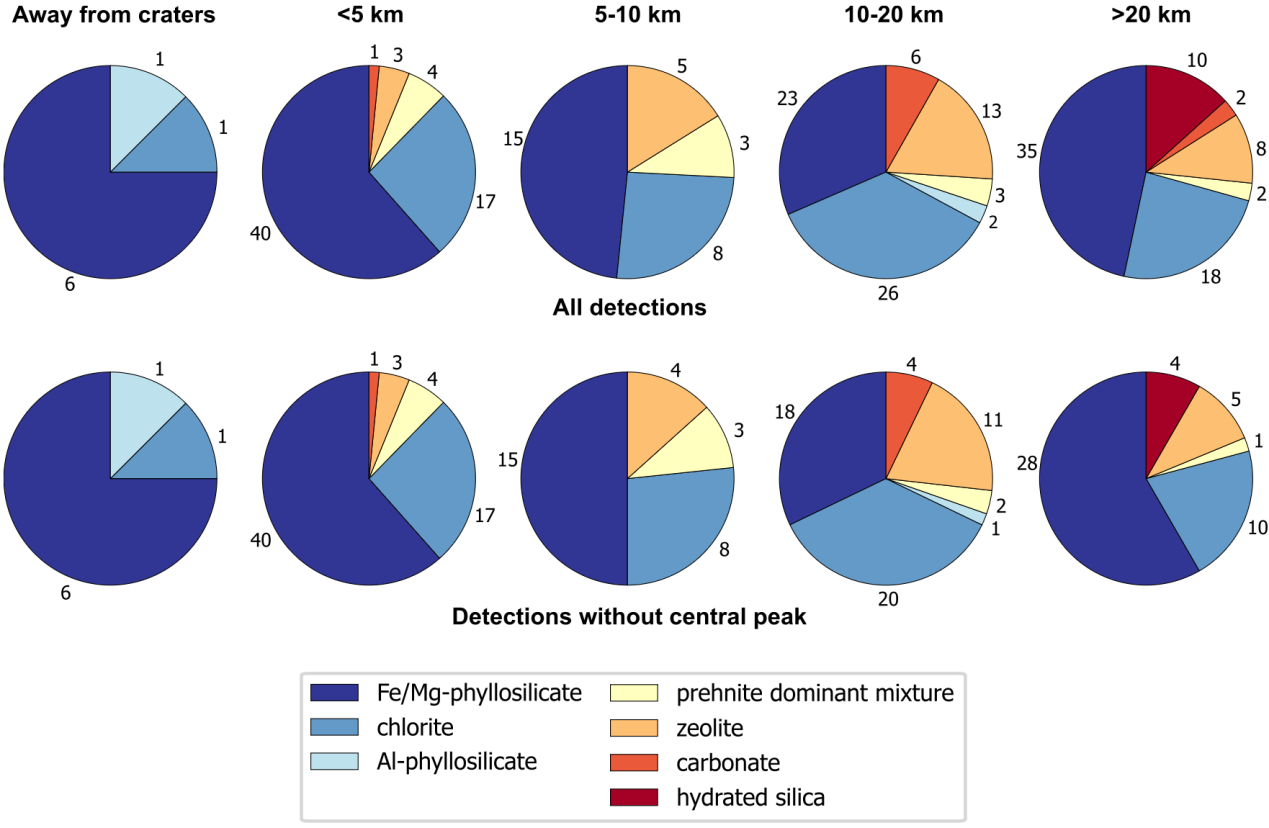

为深入理解含水矿物与撞击坑的空间关系,研究团队按撞击坑直径将探测结果分为四类(<5千米、5–10千米、10–20千米、>20千米),发现了重要规律:矿物多样性随撞击坑增大而增加(图2)。在各类撞击坑中,以铁镁蒙皂石为主的铁镁层状硅酸盐分布最广,绿泥石次之。大于20千米的撞击坑展现出最丰富的含水矿物种类,包括葡萄石、沸石、水合二氧化硅和碳酸盐等。

图2 含水矿物类别随撞击坑直径的变化。第一行饼图包含所有探测结果,第二行饼图包含除中央峰区域以外的检测结果,每列饼图包含所处不同位置的检测结果。每个扇面标记的数字表示含水矿物探测结果的数量,不同的颜色代表不同的矿物类别。

3. 发现矿物组合随时间演化的关键证据

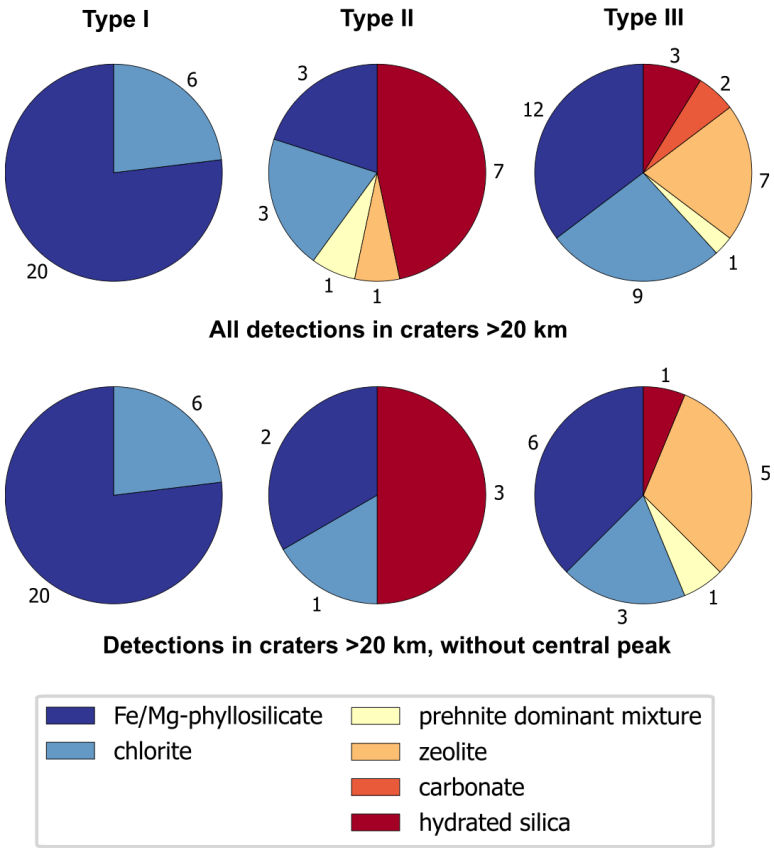

研究团队根据退化程度将大型撞击坑(>20公里)分为三种类型:

I型撞击坑:存在水成地貌但缺乏溅射毯,形成于约40-37亿年前(诺亚纪)

II型撞击坑:既有水成地貌又有溅射毯,形成于约37-33亿年前(早中西方纪)

III型撞击坑:有溅射毯但缺乏水成地貌,形成于约33亿年后(晚西方纪至亚马逊纪)

结果表明,不同年代撞击坑中的含水矿物类别存在显著差异(图3)。古老的I型撞击坑含水矿物多样性很低,主要为铁镁层状硅酸盐和绿泥石;而较年轻的II型和III型撞击坑含水矿物多样性明显增高。

这一现象十分关键,因为它反映了表面风化和撞击后水活动的影响。年轻撞击坑为晚期地表缺乏风化作用提供了证据,而古老撞击坑的相对单一矿物组合表明诺亚纪地表风化作用更为活跃。换句话说,如果火星表面的水活动一直以来都十分有限,我们应该能在不同年龄的撞击坑中看到相似的含水矿物多样性。

图3 含水矿物类别随>20 km撞击坑的退化程度的变化。第一行饼图包含所有探测结果,第二行饼图包含除中央峰区域以外的检测结果,每列饼图包含所处不同位置的检测结果。每个扇面标记的数字表示含水矿物探测结果的数量,不同的颜色代表不同的矿物类别。

4. 揭示“源到汇”地质过程

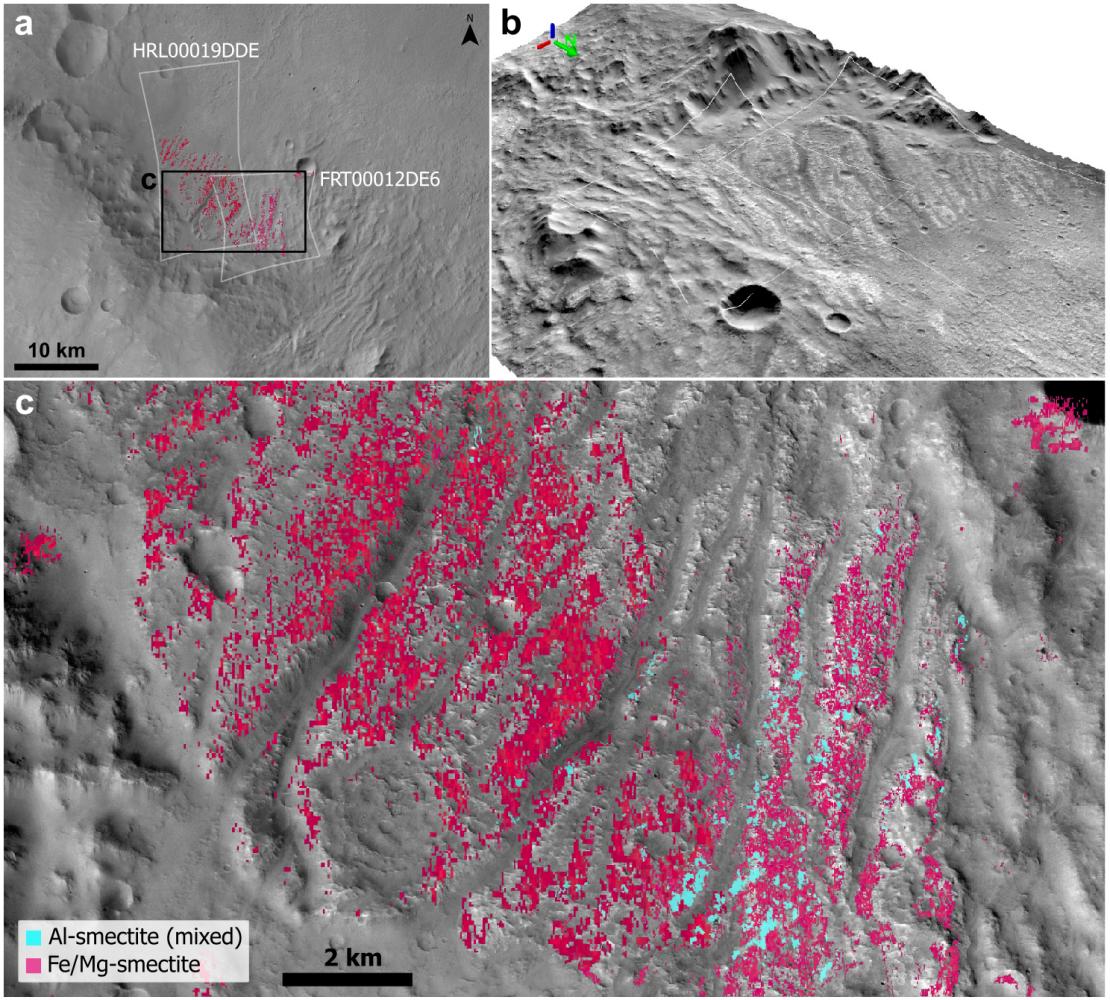

研究中最重要的发现之一来自8处远离撞击坑的含水矿物露头,它们为理解撞击作用之外的地表水活动提供了直接证据。在一些远离撞击坑的古老沉积物上,铁镁蒙皂石是唯一观测到的含水矿物。这些沉积物位于高地地形下坡,被后期河谷网络切割,表明其形成早于河谷网络(图4)。同样地,在I型撞击坑的边缘也只观测到了铁镁蒙皂石。此处的铁镁蒙皂石很有可能在形成之后被搬运到了前述的古老沉积物上。

图4 (a)在远离撞击坑的古老沉积物上观测到的铁镁蒙皂石,及其上层的少量混合了铁镁蒙皂石的铝层状硅酸盐。(b)三维侧视图,可以看出亮色调的古老沉积物所在的区域地势较低。(c)图(a)的特写。洋红色代表铁镁蒙皂石,青色代表混合了铁镁蒙皂石的铝层状硅酸盐。

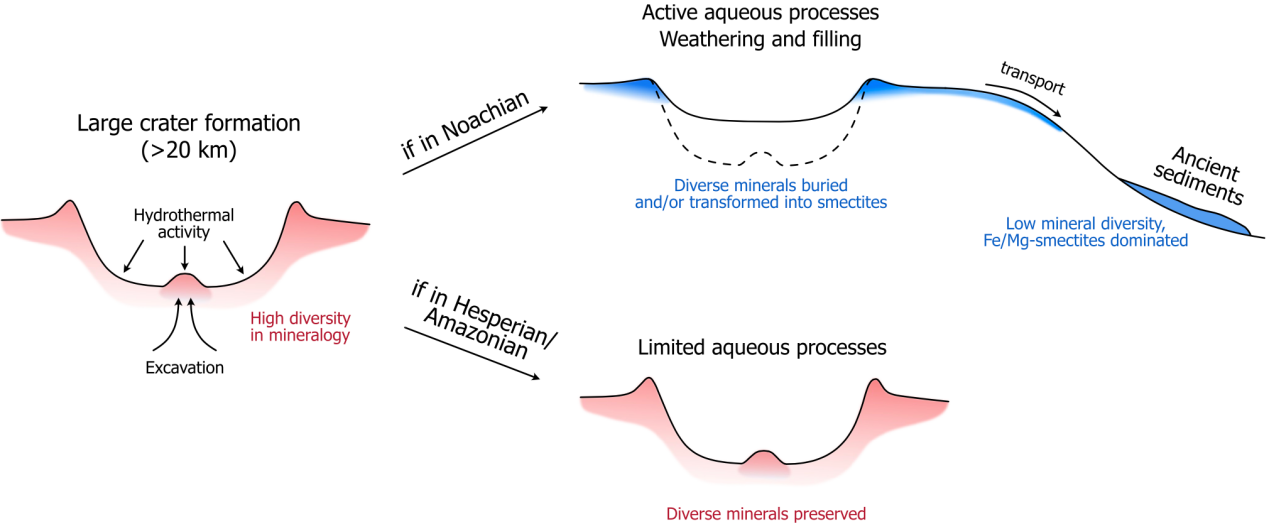

综合分析结果,研究团队提出了一种火星表面的“源到汇”地质过程(图5):在一个大型撞击坑形成时,理论上通过挖掘作用使不同种类的含水矿物出露,同时还可能产生热液活动并形成蚀变矿物。在诺亚纪时期,这些含水矿物经历了活跃的地表风化过程,部分被侵蚀、溶解、重结晶,部分被改造为种类相对单一的黏土矿物(主要是铁镁蒙皂石),因而缺乏最初的矿物多样性。随后,这些黏土矿物被河流水活动搬运到地势较低的位置沉积。对于诺亚纪之后形成的撞击坑,地表风化作用相对有限,使得撞击坑中较高的矿物多样性得以保存。

图5 研究所提出的“源到汇”过程的剖面示意图。

这一研究成果表明,诺亚纪时期地表水活动较为活跃,而自西方纪开始就逐渐减弱。在火星早期历史中,可能存在多个时期的水蚀变过程,这些过程早于河谷网络形成,且每个时期都持续了足够长的时间,使得含水矿物形成或改变。尽管地表的含水矿物出露几乎都与撞击作用有关,其中仍然保存了诺亚纪时期地表水活动引起撞击后水蚀变的证据。该发现为理解火星早期水环境及其演化历史提供了新的重要见解,为火星诺亚纪曾经有过一个湿润的地表环境提供了新证据,有助于我们更好地认识火星宜居性演化和生命存在的可能性。

该项工作以“Comprehensive Analysis of the Alteration of Tyrrhena Terra: Implications for Source‐to‐Sink Processes on Mars”为题发表在《JGR-Planets》上(https://doi.org/10.1029/2025JE008951)。论文第一作者为空间中心博士研究生武雨纯,通讯作者为刘洋研究员。合作者为法国南特大学Nicolas Mangold研究员,法国巴黎-萨克雷大学John Carter教授,中国科学技术大学潘路教授,中国地质大学黄倩副教授,及空间中心邹永廖研究员、吴兴副研究员、博士研究生张朝琳、李柯仪等。研究工作得到了国家自然科学基金重点项目、空间中心“攀登计划”、中国科学院大学“博士研究生国际合作培养计划”等的联合资助。

(供稿:天气室)